秋は読書に最適な季節です。

最近では安価でかさばらず、視認性も向上したことから電子書籍を使用する方も増えてきたと思います。その一方で、「本は紙でないと読んだ気がしない」という方もたくさんいて、私もその一人です。

今回は隠れた名脇役「本の紙」にスポットを当て、あらためて本を紙で読むことの素晴らしさについて書いていきます。本の形態(雑誌、コミック、図鑑、辞書など)により、その仕様に合った様々な紙が使用されていますが、今回は文庫本の紙についてです。

文庫本の紙は同じ白い紙に見えますが、実は出版社によって特徴があります。

出版社の「顔」とも言える文庫本の紙は、編集者が最もこだわるところで、製紙会社に色、質、ハリ感、嵩(かさ、厚みのこと)、重さなどを全てオリジナルで開発してもらっているためです。

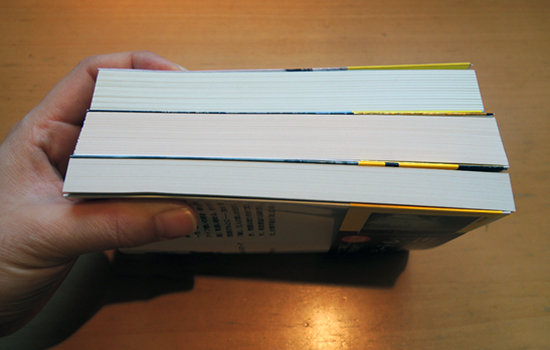

上から順に黄色の講談社、赤の新潮社、オレンジの角川

文庫本の紙は着色しているため少しでも色が違えばトラになる(断面から見ると色違いが縞模様のように見えることから)といってクレームの対象になります。製紙会社で働く職人にとって、文庫本の紙作りを依頼されることは高い技術力を認められているということであり、同時にいかなる時でも常にクオリティを保ち長年供給し続けなければならないという誇りと責任が伴う重大な仕事なのです。

また、安定したクオリティを提供するだけでなく、本の紙は常に進化もしています。最近の古本屋さんの本は綺麗だと思いませんか?これは本の断面を削り綺麗にすることの技術進化ではありません。

以前、文庫用紙の多くは酸性紙を使用していたため茶色く退色していましたが、職人達がこぞって技術を競い、開発した中性紙のおかげで格段に改善されたのです。ここ20年くらいの紙はほぼ全てこの中性紙が使われるようになったため、本は長期間、美しいままの姿をとどめることが出来ています。

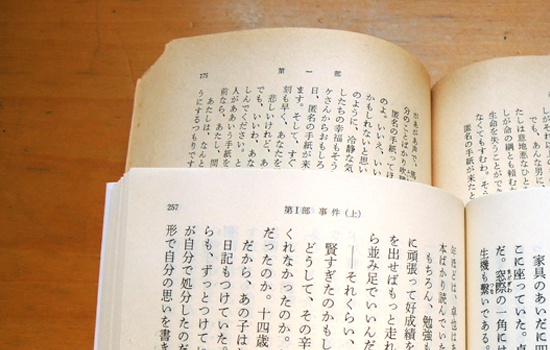

同じ出版社の文庫本で比較してみても、中性紙の新刊と酸性紙の30年前の文庫本では違いは明らか

職人は「自分の作った紙がわかる」と言います。職人は装丁家のように名前が掲載されることはありませんが、品質こそが最大のサインだと自負しているからこそ、常にクオリティを保っているのでしょう。

今年の秋は是非、紙の本での読書をおすすめします。

目だけでなく、職人達のこだわりが込められている紙に触れることで読書体験がさらに素晴らしいものになると思います。

あなたはコメを知っていますか?

あなたはコメを知っていますか? 「記号」で存在を印象づけたふなっしー

「記号」で存在を印象づけたふなっしー うずらヶ丘希望通り

うずらヶ丘希望通り サン・ドニの空中都市

サン・ドニの空中都市